先生方は、日々の診療のなかで「スティグマ」を感じることはあるでしょうか。

医療現場におけるスティグマとは、主に特定の疾患に対する差別や偏見を意味します。精神疾患や感染症・生活習慣病などと関連が深く、近年は特に糖尿病関連のスティグマ解消に向けて議論が活発化しています。

そこで今回は、糖尿病を中心としたスティグマの概要や、スティグマ解消に向けたアドボカシー活動、そして医師がスティグマを与えないために注意すべきポイントなどを解説します。

スティグマとは何?

スティグマは、日本語の差別や偏見などに対応する言葉です。特定の属性を持つ人が、周囲からネガティブな認識を持たれ、不当な扱いを受けることを意味します。

スティグマの語源はギリシャ語で、直訳すると「烙印」という意味になります。これは、古代ギリシャにおいて犯罪者や奴隷などを区別するために付けた焼印のことを、スティグマ(烙印)と呼んでいたことに由来します。

スティグマの対象は、人種・階級・職業・病気・障害・ジェンダーなど様々です。必ずしも個人の属性を正確に捉えるものではなく、ラベリングによって差別や偏見を生み出します。

医療現場でスティグマという言葉を使う場合は、主に特定の疾患を持つ患者さんに対する差別や偏見などを意味します。

スティグマの歴史について

現代社会におけるスティグマという概念は、社会学者のアーヴィング・ゴッフマンの著書「スティグマの社会学」によって広く認識されるようになったと言われています。

医療分野では近年糖尿病にまつわるスティグマが注目を集めていますが、特定の疾患がスティグマの対象となるケースは古くからありました。特に精神疾患や感染症・生活習慣病などは、スティグマと深い関連があります。

ここからは、スティグマの対象となってしまった病気の一例として、統合失調症・エイズ(後天性免疫不全症候群)・糖尿病に対するスティグマについて解説します。

統合失調症

統合失調症は、様々な症状があらわれる精神疾患です。代表的な症状である幻覚・幻聴・妄想などは周囲から理解されにくく、奇妙な印象を与えることから偏見を招く一因となっています。

また、統合失調症は20世紀半ばまで有効な治療法がなく、不治の病と考えられていました。さらに、かつての呼称である精神分裂病という名前が、患者さんに対する誤解や人格否定を助長していた側面もありました。

現在は治療薬や治療法もあり、決して治らない病気ではなくなっているものの、根強いスティグマが社会復帰のハードルとなることも少なくありません。

エイズ(後天性免疫不全症候群)

エイズ(後天性免疫不全症候群)は、HIV感染によって免疫機能の低下を引き起こす病気です。エイズは当初、主に男性同性愛者の間で感染が広がったことや、麻薬常用者の死亡が相次いだことから、初期段階では特定の集団のみに関わる問題だと誤解されていました。

現在でも、エイズというと性的指向やセックスワーク・薬物使用などと結び付けて語られることが少なくありません。また、治療法がなかった頃の死の病というイメージも根強く残っています。現在エイズの予後は飛躍的に良くなっているものの、こうしたスティグマが検査や治療を妨げる一因となっています。

糖尿病

糖尿病は、インスリンが十分に働かず血糖値が高くなってしまう病気です。糖尿病にはいくつかの種類があり、そのうち2型糖尿病は生活習慣が発症に関わっていると言われています。そのため、実際は様々な要因から発症するものの、糖尿病=生活習慣がだらしない・不摂生などのレッテルを貼られがちです。

また、治療手段が限られていた頃は重篤な合併症を引き起こすことも多く、糖尿病になると寿命が短くなるとも言われていました。こうした過去のイメージが定着し、現在でも患者さんの不利益につながっている現実があります。

糖尿病領域におけるスティグマの分類とは?

スティグマは一般社会から受けるものだけでなく、当事者が自分自身に対して感じてしまうものもあります。また、医療分野においては、医療従事者から受けるスティグマも存在します。

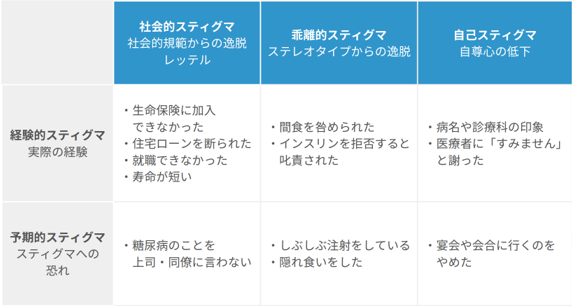

たとえば、糖尿病領域におけるスティグマは、下表のように「社会的スティグマ」「乖離的スティグマ」「自己スティグマ(セルフスティグマ)」の3つに分類されます。また、それぞれが実際の経験に基づく「経験的スティグマ」と、スティグマへの恐れから生じる「予期的スティグマ」に分けられます。

▼ 糖尿病のスティグマの類型

出典:日本糖尿病協会「スティグマ – 公益社団法人日本糖尿病協会」を基に作成

ここからは、上記の分類に基づき、各スティグマがどのようなものなのか具体例と共に解説します。

社会的スティグマ

社会的スティグマは、主に一般社会から受けるものです。周囲の糖尿病に対する理解不足によって、社会的規範から逸脱することや、レッテルを貼られることなどが該当します。

経験的スティグマの具体例としては、「生命保険に加入できなかった」「住宅ローンを断られた」「就職できなかった」「寿命が短い」などがあります。予期的スティグマは、「糖尿病のことを上司・同僚に言わない」などです。

乖離的スティグマ

乖離的スティグマは、主に医療従事者から受けるものです。糖尿病の模範的な患者イメージから逸脱することによって、制限を受けることなどが該当します。

経験的スティグマの具体例としては、「間食を咎められた」「インスリンを拒否すると叱責された」などがあります。予期的スティグマは、「しぶしぶ注射をしている」「隠れ食いをした」などです。

自己スティグマ(セルフスティグマ)

自己スティグマ(セルフスティグマ)は、当事者が自分自身に対して向けるものです。糖尿病のネガティブなステレオタイプを自分自身に当てはめ、自尊心を低下させることなどが該当します。

経験的スティグマの具体例としては、「病名や診療科の印象」「医療者に「すみません」と謝った」などがあります。予期的スティグマは、「宴会や会合に行くのをやめた」などです。

自己スティグマは、社会的スティグマや乖離的スティグマを経験・予測することによって陥るもので、個人の性格や気質などの問題ではありません。

こうしたスティグマは、患者さん本人を苦しめるだけでなく、治療機会の損失や重症化につながるという弊害をもたらします。医療従事者にとっても看過できない問題として認識されており、患者さんがスティグマを感じないような環境づくりが必要とされています。

スティグマを解消する“アドボカシー活動”に注目

近年は、糖尿病にまつわるスティグマの解消を目指す“アドボカシー活動”に注目が集まっています。アドボカシーは、擁護・支援などの意味を持つ言葉です。アドボカシー活動とは、社会的弱者やマイノリティの権利を擁護するために、当事者の主張を代弁し社会に訴えかける活動のことを指します。

日本では、2019年に日本糖尿病学会と日本糖尿病協会の合同で「アドボカシー委員会」が設立されました。同会は、「糖尿病の正しい理解を促進する活動を通じて、糖尿病を持つ人が安心して社会生活を送り、人生100年時代の日本でいきいきと過ごすことができる社会形成を目指す活動(※)」を展開しており、これまでに糖尿病にまつわる言葉の見直しや、糖尿病の呼称変更(糖尿病 ⇒ ダイアベティス)などを提案しています。

※出典:日本糖尿病学会・日本糖尿病協会合同 アドボカシー活動|公益社団法人日本糖尿病協会

スティグマを付与しないために医師が行うこと

スティグマには、乖離的スティグマのように医療従事者が気を付けなければならないものもあります。医師が日々の診療のなかでスティグマを付与しないためには、まずは患者さんに「模範的な糖尿病患者像」を押し付けないことが重要です。自分の治療方針を押し付けるのではなく、患者さん視点での糖尿病治療目標の達成に向け、共に歩んでいくという意識を持つ必要があるでしょう。

また、診療のなかで何気なく使っている言葉にも気を付ける必要があります。日本糖尿病協会は、医療現場を起点に糖尿病の負のイメージを一掃するために、糖尿病にまつわる“ことば”を見直すプロジェクトを推進しています。具体例としては、以下のような置き換えが提唱されています。

▼ スティグマを生じやすい糖尿病医療用語と代替案

| 避けるべきことば | 適切なことば(案) |

| 糖尿 | 糖尿病 |

| 療養 | 治療・医療など |

| 療養指導 | 支援・サポート・教育など |

| 血糖コントロール | 血糖管理・マネジメントなど |

出典:日本糖尿病協会「スティグマを生じやすい糖尿病医療用語と代替案」を基に作成

上記のように、これまで習慣的に使っていた言葉のなかにも、スティグマを与え得るものがあります。適切な言葉に言い換えることで、糖尿病のある人が治療に前向きに取り組めるよう配慮することが大切です。

まとめ

スティグマは、特定の属性を持つ人に対するネガティブなレッテルです。特定の疾患に対するスティグマは、疾患に対する理解不足や過去のイメージが原因となっているケースが多く、患者さんに様々な不利益を及ぼします。また、スティグマは治療に悪影響を及ぼすこともあり、医療従事者にとっても見過ごせない問題です。

スティグマのなかには、医療従事者によってもたらされるものもあります。気付かないうちにスティグマを与えないためにも、まずはスティグマへの理解を深め、ステレオタイプにとらわれずに患者さんと向き合うことが大切です。個々人の意識改革が、ひいては社会全体のスティグマ解消につながっていくでしょう。

▼ 参考資料

スティグマについて | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

スティグマを減らしましょう | 東邦大学医療センター大森病院 メンタルへルスセンター イル ボスコ

国際エイズ学会(IAS)年次書簡2019「スティグマの本質に迫る」

糖尿病スティグマのリアルとは~当事者・周囲の声をアンケートからご紹介~ | シンクヘルス株式会社

糖尿病スティグマとアドボカシー対応|BAYER Medical News|Renal CONNECT

日本糖尿病学会・日本糖尿病協会合同 アドボカシー活動|公益社団法人日本糖尿病協会

日本糖尿病教育・看護学会誌「どうして糖尿病患者さんのアドボカシーが注目されているのか」